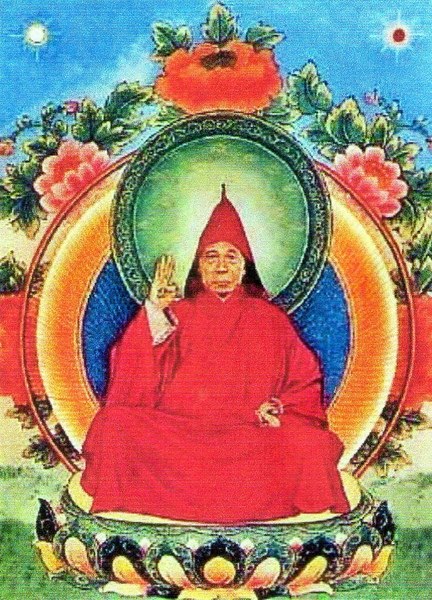

图 1.

大方广圆觉修多罗了义经讲义

讲述者:莲华金刚藏圣者吴润江上师.

时 间:西元一九七八年夏天 地 点:马来西亚吉隆坡

文殊你应该知道,一切如来是本于因地修行,以智慧豁破无明。

无明即是愚痴,无所明暸、一切不明白、愚痴、无智慧。⋯⋯

‘知彼如空华’,知一切一切如空华即可以了,即能免流转。

空华即空观,即是‘奢摩他’。

空观即一切法皆空,可以免流转,可以豁破无明。

‘又如梦中人,醒时不可得。’

又如梦中人,作梦时是有,醒时则是空。永嘉大师《证道歌》

云:‘梦里明明有六趣,觉后空空无大千。’

‘觉者如虚空,平等不动转。觉遍十方界,即得成佛道。’

觉性如虚空一样,无边无际,平等不动。

觉遍满自性;

自己的 self-nature 与(法界)的 nature 打成一片,

即‘觉性遍满十方界’。

这个时候豁破无明,就可以入大光明藏,究竟涅槃。

‘众幻灭无处,成道亦无得。’

成佛,是依一个法来修;成佛后,一法亦无得。

如《金刚经》云:

‘我所说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法?’

‘本性圆满故。菩萨于此中,能发菩提心。’

菩萨于圆满本性中发菩提心。发菩提心是要息灭生灭心,

因为生灭心起,菩提心灭;菩提心起,生灭心灭。

欲令行人顿悟真如一心,以因地心,然后圆成果地修证。

‘末世诸众生,修此免邪见。’

末世众生,修这个智慧,豁破无明,一切就可以免生灭。

正如我以前讲《金刚经》所说。诸位获此秘密金刚后心,

以因地心,成果地觉,净智坚固,始终一如。

依此修行,定成菩提!依此修持,定成佛道!

释迦佛答普贤菩萨,谆谆而说,是‘演译’;

这里这个偈陀是‘归纳’,不是‘演译’。

‘演译’是详细来讲解,‘归纳’是简单讲解每一个偈陀。

所以‘演译’与‘归纳’,这两个要明白。

‘普贤汝当知,一切诸众生,无始幻无明,

皆从诸如来,圆觉心建立。’

一切诸众生,无始幻觉之无明,

是由如来心建立,是由如来心建立这个愚痴。

‘犹如虚空华,依空而有相。’

犹如虚空的华,从空中有相。

真如的相,物来即现,物去不留。

但是真如的华,‘个个’依相而染;

物的相是变现颜色,

但是一来一去的物相,真如是不会给(它的)颜色所染的。

‘空华若复灭,虚空本不动。幻

从诸觉生,幻灭觉圆满,觉心不动故。’

(这个)幻呢,如果有明白,有觉悟,就能明白这个幻;

如果无觉悟,就不知道这个幻。

‘若彼诸菩萨,及末世众生,常应远离幻,

诸幻悉皆离,如木中生火,木尽火还灭,

觉则无渐次,方便亦如是’

这个偈陀是讲假观,一切一切如梦如幻(all unreal);

前一个偈陀文殊菩萨是讲空观。这个圆觉是一心圆觉:

安住圆觉一心,修持万行无失。

首先普眼菩萨询问菩萨修行渐次:云何思惟?云何住持?

众生未悟,作何方便,普令开悟?世尊详细讲给他听,

这叫做‘演译’。现在将演译再来归纳成为:

‘普眼汝当知,一切诸众生,身心皆如幻。’

即一切所有身心,四大皆如幻,一切皆unreal(不真实)。

‘身相属四大,心识归六尘。’

身的相是属于地、水、火、风四大。性是无量。

这里应该用个‘识’字,即‘心识归六尘’。

性是不归六尘。恢复了自心性,

心性是永远不会归六尘。是‘识’字。

最紧要是不要用错了字,是‘心识归六尘’。

‘四大体各离,谁为和合者?’

四大体分离,谁才是和合者呢?

‘如是渐修行,一切悉清净,不动遍法界。’

如是渐渐修行。

‘无作止任灭,亦无能证者。’

‘无作、止、任、灭’,这四个字是最难解释的。

作、止、任、灭:‘作’是用种种动作来修行,

可以说是带着种种的‘事物’来修行,是不会成功的。

所以要用个‘止’字来医治这个毛病:

‘作’了,‘作’了,作到不得了,

用‘止’来医治这个作用。

第二个‘止’,内里是‘腹伤’了,又用‘作’来互相医治。

‘任’是任它,任它那些过去事成为‘任障’了,

再用个‘灭’字来救它。若只剩得‘灭’字,

又用‘任’来救这个‘灭’。这四个字是互相对治的。

‘无作止任灭’,这个作、止、任、灭是互相对治的:

治‘作’相是用‘止’来破,治‘止’相是用

‘作’来破;治‘任’相是用‘灭’来破,治‘灭’是用

‘任’来破,互相医治。

‘一切佛世界,犹如虚空华。’

这个意思是说幻,一切西方(极乐世界)是幻,整个世界是幻。

身相是属四大的幻想,心识是归还于六尘处。四大分离,

谁为和合者?

四大分离之后就观空相,然后渐渐修行,就成功了。

‘三世悉平等,毕竟无来去。’

过去、现在、未来都是平等的。无来无去。

如来:来自来,去自去,是佛两个愿之一。

‘初发心菩萨,及末世众生,欲求入佛道,应如是修习。’

修假观,再由假观入空观。假观即是 unreal,

一切如梦(dreams);再深入空观,

一切都要 void(空),就成功了。

所谓众生本来成佛,这不是究竟成佛,而是因地菩萨。

因地菩萨是表示对其合体。

合体即是佛与众生的本体一样,都是因地菩萨。

所以这是观行的,不是究竟的;共有二个:观行的与究竟的。

这个本来成佛是说你的本体是含有佛性,

但是没有成就;众生的佛性是藏起来的。

‘金刚藏当知,如来寂灭性,未曾有终始。’

如来寂灭性、如来修练性是无始无终的。

‘若以轮回心,思惟即旋复,但至轮回际,不能入佛海。’

如果以轮回心来修行,则永远不能入佛海。

佛与众生是怎样的呢?譬如开金矿,众生是开金矿的矿沙,

沙里面的金就是净佛性。沙就是无明,

只要将沙淘出来了,恢复金性,就是佛。

‘譬如销金矿,金非销故有。’

虽然将沙淘出来成了金,但是‘钟意的’沙才可以淘出来成金;

如果不是金沙,亦不能淘出来成金。

‘虽复本来金,终以销成就。

一成真金体,不复重为矿。’成了佛,不会再来做众生。

‘生死与涅槃,凡夫及诸佛,同为空华相。

思惟犹幻化,何况诘虚妄?若能了此心,然后求圆觉。’

这就是佛与众生所分别之处:佛是金,

是沙里面的金——即是mixture(杂质),

要将 mixture去 purify(纯化),恢复真金。

真金即是nature,去了mixture,真金就出现了。

这一篇就是这样解释。

这个是我们本来的佛性,佛在外面是没有的,

一定要向心内面修,不要向外驰求,以为向外学佛,

向外学法是对的。岂知学佛不是向外而是向内,是在内心,

只要将无明烦恼驱除,佛性自然现前,不增不灭。

不需要向外驰求。

(编按:因五、六章缺 华藏上师讲解本品录音带,

故无法刊出,敬请见谅。)

清净慧你要知道:无可取亦无可证。

证了佛性之后,佛与菩萨归还于法界,所以说无菩萨无众生。

‘觉与未觉时,渐次有差别。’

但是到了觉时,修行渐渐有差别。

‘众生为解碍,菩萨未离觉。’

众生修行,是为了解除一切障碍;菩萨修行,未能复显道心。

‘入地永寂灭,不住一切相。大觉悉圆满,名为遍随顺。’

入了菩萨地,就永远寂灭,不住一切相。

‘末世诸众生,心不生虚妄。佛说如是人,现世即菩萨。

供养恒沙佛,功德已圆满。虽有多方便,皆名随顺智。’

虽有多方便,但即是乘愿再来,随顺众生的智慧。

成佛的方便法门,有无量无数,但是总的来说,

只有三种,即是‘一心三观’。

‘善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,取静为行,

由澄诸念,觉识烦动,静慧发生,身心客尘从此永灭,

便能内发寂静轻安。由寂静故,十方世界诸如来心,

于中显现,如镜中像。此方便者,名奢摩他。’

第一个方便是空观,观一切法皆空,名‘奢摩他’。

观整个世界都空,譬如一面镜,镜中现出佛的境界。

这个‘奢摩他’是梵文的‘寂’,即是空观。

实在它的意思是‘寂静’,

就是好像英文的 free from reality,寂静的解释。

又即是英文 keep silence,一 free from reality。

Free from reality 即是 void ,即是空。空是观一切皆空,

连自己的身体四大五蕴都空,

整个世界地、水、火、风都空,不空的是什么呢?

不空的是自己的佛性 self-nature & buddha-nature,

自性与佛性;能够自性与佛性打成一片,

入了中观,就成佛了。

‘善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,

知觉心性及与根尘,皆因幻化,即起诸幻,以除幻者。

变化诸幻,而开幻众。由起幻故,便能内发大悲轻安。

一切菩萨从此起行,渐次增进。彼观幻者,非同幻故,

非同幻观,皆是幻故。幻相永离,是诸菩萨所圆妙行,

如土长苗。此方便者,名三摩钵提’

第二个方便是‘三摩钵提’,假观,即观一切一切都是假的。

英文是 unreal,即一切一切都是假的、如梦如幻的。

自己的身体空,所有一切众生都空,世界空、人空、我空;

我都是假的(unreal),一切一切如梦如幻。

‘善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,

不取幻化及诸静相,了知身心皆为挂碍,无知觉明,

不依诸碍,永得超过碍无碍境,受用世界及与身心。

相在尘域,如器中 ,声出于外。烦恼涅槃,不相留碍,

便能内发寂灭轻安。妙觉随顺寂灭境界,自他身心所不能及,

众生寿命皆为浮想。此方便者,名为禅那。’

‘禅那’即是 dhyana,中观;中观即是 neutralism。

如果先修空观,不入中观,只是阿罗汉境界,

所以一定要由空归中。如果假观成功,亦一定要入中观。

如果不能入中观,始终是菩萨境界,不能成佛。

所以一定要汇归于中道境界,始能成佛。这个中道,

即是合空假一如;成佛则是空假双离。

‘善男子,此三法门皆是圆觉亲近随顺,十方如来因此成佛。

十方菩萨种种方便,一切同异,皆依如是三种事业。

若得圆证,即成圆觉。善男子,假使有人修于圣道,

教化成就百千万亿阿罗汉辟支佛果,

不如有人闻此圆觉无碍法门,一刹那顷,随顺修习。’

这部《圆觉经》的功德是很大很广的;假使有人,修于圣道,

教化百千万亿人成就阿罗汉、辟支佛果,

不如有人听闻这部《圆觉经》,一刹那间,

就可以修习这个顿证法门。

尔时世尊欲重宣此义而说偈言:‘威德汝当知,

无上大觉心,本际无二相,随顺诸方便,

其数即无量。如来总开示,便有三种类,寂静奢摩他,’

‘寂静’即是 free from reality,‘奢摩他’即是空观。

‘如镜照诸像。’好像镜照相一样。‘如幻三摩提,

假观,unreal。‘如苗渐增长。’如苗渐渐增长、变化。

‘禅那唯寂灭,如彼器中 ’

禅那即是寂灭:寂者无声,灭者无色,

寂灭即是离开色、声、香、味、触、法。

声音是犹如敲打器中,打后‘嗡嗡’声响,遍满十方世界。

‘三种妙法门,皆是觉随顺。十方诸如来,及诸大菩萨,

因此得成道,三事圆证故,名究竟涅槃。’

‘一心三观’是成佛最重要的法门,禅宗是直修‘

一心三观’,法华宗亦是修‘一心三观’,

但是所列出的名称不同:禅宗的假观叫做‘无相’,

空观叫做‘无念’,中观叫做‘无住’。

但是禅宗所讲的情形,第二宗所讲又不同;虽然是名称不同,

但是实际上又是一样囫——在法华宗是假、空、中,

在禅宗则是无相、无念、无住,

名称不同,实际上是一样的东西。

实在一切佛法都离不开‘一心三观’,

离开‘一心三观’就很难修行。例如永嘉禅师少习经论,

精天台止观法门(即‘一心三观’也),因看《维摩经》,

发明心地。嗣诣曹溪,经六祖指示,如画龙点睛,豁然飞去,

时称‘一宿觉’。后着《证道歌》盛行于世。

足证天台(法华)与禅宗是一鼻孔出气,是一样的东西!

(第一轮)

‘若诸菩萨唯取极静,由静力故,永断烦恼,究竟成就,

不起于座,便入涅槃。此菩萨者,名单修奢摩他。’

这里要讲讲:菩萨因为一心取静,由静力故,永断烦恼,

究竟成就,不起于座——菩萨能够如此打坐,至‘不起于座’,

就可以证得不生不灭。这是菩萨单修空观,即是寂静观。

(第二轮)

‘若诸菩萨唯观如幻,以佛力故,变化世界种种作用,

备行菩萨清净妙行,于陀罗尼不失寂念及诸静慧。

此菩萨者,名单修三摩钵提。’

这是菩萨单修假观,观一切一切如梦如幻,unreal,

可以能够变化种种作用。

(第三轮)

‘若诸菩萨唯灭诸幻,不取作用,独断烦恼,

烦恼断尽,便证实相。此菩萨者,名单修禅那。’

又有一些菩萨灭一切幻,不取作用,独断烦恼,烦恼断尽,

便证实相。这是便证实那,即是中观,直觉。

(第四轮)

‘若诸菩萨先取至静,以静慧心,照诸幻者,

便于是中起菩萨行。

此菩萨者,名先修奢摩他,后修三摩钵提。’

这是菩萨先修静,然后修幻,即先修空观,然后修假观。

这三种观(假、空、中)修法次序有种种不同,

可以细分为廿五种观。

(第五轮)

‘若诸菩萨以静慧故,证至静性,便断烦恼,

永出生死。此菩萨者,名先修奢摩他,后修禅那。’

菩萨以至静慧,证至静性,断烦恼生死。

这是先修空观,寂静,再修中观。

(第六轮)

‘若诸菩萨以寂静慧,复现幻力,种种变化,度诸众生,

后断烦恼而入寂灭。此菩萨者,名先修奢摩他,

中修三摩钵提,后修禅那。’

菩萨以寂静慧——静力;又观一切如梦如幻,

种种变化,度诸众生;后断烦恼,入于寂灭。

这是菩萨先修空观,再修假观,最后修中观。

(第七轮)

‘若诸菩萨以至静力,断烦恼已,后起菩萨清净妙行,

度诸众生。此菩萨者,名先修奢摩他,

中修禅那,后修三摩钵提。’

这是菩萨以至静力,断除烦恼;后起菩萨清净妙行,

度诸众生。这是先修奢摩他、空观,中修中观,最后修假观。

(第八轮)

‘若诸菩萨以至静力,心断烦恼,复度众生,

建立世界。此菩萨者,名先修奢摩他,齐修三摩钵提、禅那。’

这是菩萨以至静力,心断烦恼;复度众生,

建立世界。这是先修空观,然后三摩提、假观与中观一起修。

(第九轮)

‘若诸菩萨以至静力,资发变化,后断烦恼。

此菩萨者,名齐修奢摩他、三摩钵提,后修禅那。’

这是菩萨以至静力,资发变化,后断烦恼。

这是一齐修空观与假观,然后再修中观。

(第十轮)

‘若诸菩萨以至静力,用资寂灭,后起作用,

变化世界。此菩萨者,名齐修奢摩他、禅那,后修三摩钵提。’

这是菩萨先修空观,继修中观,再修假观。

所以‘一心三观’是成佛修行最重要的心要,

是成佛的捷径,是一切佛的心印;与禅宗一样,

不过名称不同。这个一心三观呢……无相即是假观,

三摩钵提;无念是空观,奢摩他;无住是中观,禅那。

实在是一样的东西,但是名称不同。

直到后来——直到现在,

才分开禅宗与法华宗完全不同的两宗。

但是知道的便说是一样,不知道便说是完全不同。

现在都解释清楚了。修禅宗的人与修法华宗的人,

实在是用一样的东西,他却以为是分开两样东西来修。

(第十一轮)

‘若诸菩萨以变化力,种种随顺而取至静。

此菩萨者,名先修三摩钵提,后修奢摩他。’

若诸菩萨以变化力,种种随顺众生而取至静。

这是先修假观,后修空观。

(第十二轮)

‘若诸菩萨以变化力,种种境界而取寂灭。

此菩萨者,名先修三摩钵提,后修禅那。’

若诸菩萨以变化力,变化种种世界而取寂灭——而取涅槃,

这些菩萨是先修假观,后修中观。

(第十三轮)

‘若诸菩萨以变化力而作佛事,安住寂静而断烦恼。

此菩萨者,名先修三摩钵提,中修奢摩他,后修禅那。’

这是很深奥的,要留心听:若诸菩萨以变化力而作佛事,

安住寂静而断烦恼。这是先修假观,中修空观,后修中观。

(第十四轮)

‘若诸菩萨以变化力,无碍作用,断烦恼故,安住至静。

此菩萨者,名先修三摩钵提,中修禅那,后修奢摩他。’

这是菩萨以变化力,无碍作用,断除烦恼,安住至静。

这是先修假观,中修中观,后修空观。

(第十五轮)

‘若诸菩萨以变化力,方便作用,至静寂灭,二俱随顺。

此菩萨者,名先修三摩钵提,齐修奢摩他、禅那。’

这是菩萨以变化力,方便作用,至静寂灭,二俱随顺。

这是先修假观,然后一齐修空观与禅那、中观。

(第十六轮)

‘若诸菩萨以变化力,种种起用,资于至静,后断烦恼。

此菩萨者,名齐修三摩钵提、奢摩他,后修禅那。’

若菩萨以种种变化力,起种种作用,资以至静,

后断烦恼。这是菩萨一齐修假观、空观,最后修中观。

(第十七轮)

‘若诸菩萨以变化力,资于寂灭,后住清净无作静虑。

此菩萨者,名齐修三摩钵提、禅那,后修奢摩他。’

若诸菩萨以变化力,资于寂灭,后住清净,无作静虑。

这是菩萨先齐修假观、中观,后修空观。

(第十八轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,而起至静,住于清净。此菩萨者,

名先修禅那,后修奢摩他。’

若诸菩萨以寂灭力而起至静,住于清净。

这是菩萨先修中观,后修空观。

(第十九轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,而起作用,于一切境,寂用随顺。

此菩萨者,名先修禅那,后修三摩钵提。’

这是菩萨先修中观,后修假观。

(第二十轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,种种自性,安于静虑而起变化。

此菩萨者,名先修禅那,中修奢摩他,后修三摩钵提。’

这是菩萨先修中观,中修空观,后修假观。

(第二十一轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,无作自性,起于作用,清净境界,

归于静虑。此菩萨者,名先修禅那,

中修三摩钵提,后修奢摩他。’

这是菩萨先修中观,中修假观,后修空观。

(第二十二轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,种种清净,而住静虑,起于变化。

此菩萨者,名先修禅那,齐修奢摩他、三摩钵提。’

这是菩萨先修中观,然后一齐修空观与假观。

(第二十三轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,资于至静,而起变化。

此菩萨者,名齐修禅那、奢摩他,后修三摩钵提。’

这是菩萨一齐修中观与空观,然后再修假观。

(第二十四轮)

‘若诸菩萨以寂灭力,资于变化,而起至静,清明境慧。

此菩萨者,名齐修禅那、三摩钵提,后修奢摩他。’

这是菩萨一齐修禅那、中观与假观,然后再修空观。

(第二十五轮)

‘若诸菩萨以圆觉慧,圆合一切,于诸性相,无离觉性。

此菩萨者,名为圆修三种自性,清净随顺。’

最后这个第廿五轮,是将假观、空观与中观一齐修,

这个叫做‘如意而修’,是廿五轮中最好的。

如果能够修得通,可以流浪不起,不再轮回,

亦即是即生成佛。本人就是常修此轮,获得最佳成绩。

‘善男子,是名菩萨二十五轮,一切菩萨修行如是。

若诸菩萨及末世众生,依此轮者,当持梵行,

寂静思惟,求哀忏悔。经三七日,于二十五轮各安标记,

至心求哀,随手结取,依结开示,便知顿渐。

一念疑悔,即不成就。’

最重要是不要怀疑,一有怀疑就不得了。

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

‘辩音汝当知,一切诸菩萨,

无碍清净慧,皆依禅定生。所谓奢摩他,三摩提禅那。’

奢摩他即是空观,三摩钵提即是假观,禅那即是中观。

‘三法顿渐修,有二十五轮。十方诸如来,三世修行者,

无不因此法,而得成菩提。唯除顿觉人,并法不随顺。’

但是顿觉(根机)人,就不必修这个法门,

一下子就可以豁然贯通,是不必修的。

‘一切诸菩萨,及末世众生,常当持此轮,随顺勤修习,

依佛大悲力,不久证涅槃。’不久即证菩提妙果。

第一就是我相。

我相就是譬如有事发生与人争斗,即是有我。

‘其心乃至证于如来,毕竟了知清净涅槃’

都是我相。因此先要将妄念‘我相’去除。

所以除了‘我’而修百千万亿无有我相的即可,

若修百千万亿相,是不能成佛的。

有我心、嫉妒心,有一点点,都不能入清净觉。

就是去除四相,消灭贪嗔痴,又要憎爱不存心,

渐渐就可以成就。本来我的心是属于四大所归辖;

若我的 心空 ,憎爱、取舍何由生?

那些人去求善知识,则终不堕邪见。如果所求的是众生心,

是究竟不能成就。

─如果末世众生要求善知识,

首先要明白这个人心不住一切相、

「不着声闻、缘觉境界」、「虽现尘劳,心恒清净」

(虽然现个样子与那些人一样,但他的心是清净的。)

「示有诸过」:虽然或者有些小过,但不要因小失大。

正如《维摩诘经─佛道品》云:「若菩萨行于非道,

是为通达佛道也。示行贪欲离诸染着,乃至小罪,犹怀大惧」;

亦如《楞严经》云:「圣性无不通,顺逆皆方便」等均是也。

「赞叹梵行,不令众生入不律仪」

不令众生入不思量戒。

「求如是人,即得成就阿耨多罗三藐三菩提」

求这些菩萨,即能够成就无上正等正觉。

「末世众生见如是人,应当供养,不惜身命。

彼善知识四威仪中,常现清净;

乃至示现种种过患,心无骄慢。」

─末世众生见这个人,应该要供养他,不惜身命供养;

而他在四威仪──行、住、坐、卧中,都要保持清净。

「乃至示现种种过患」

---有时有些菩萨是示现善行的事业,有些是示现逆行的事业。

要知道,善行的事业里,逆行的菩萨一样要做好事;

然后在事业行里面,就从中做少少坏事——这就要看了,

看看众生要能够知过必改,但你不要学他。

所以逆行的救度是示现种种的恶事——更是难行能行,

示行毁禁而安住净戒,使你能够改过。

所以逆行的菩萨与顺行的菩萨是不同。

《华严经》里善财五十三参第十七参,

有示现无厌足大王之身的善知识,

其他每一个善知识都是顺行的,但是国王是顺逆行的,

且要杀人的。这位阿那罗王有十万猛卒,凶恶威猛,

众生见者,无不恐怖。但无量众生作种种恶业,

国王以酷刑治罚,如斩手足、截耳鼻、挑目剥皮,

甚至杀人——我们不要拜他,谁知普眼长者善知识却说:

「这位菩萨不是这样的,而是做成这样的;

不是真的,而是变化的。」

这是「如幻法门」,非如此不能调伏刚强众生。

佛国禅师偈云:「幢王一诏入深宫,凤阁龙庭事莫同,

剑戟刀山成好用,镬汤鑪炭显神功。妄言恶口当须断,

杀盗邪淫禁不通,便是金轮化天下,大千沙众彭尧风!」

所以你不要因为菩萨有些过患就看不起;在菩萨的事业行里,

变化是这样的。但是不要因为这样,就说他不对。

这是示现为救度众生故。

「心无憍慢」───心无骄傲。

「况复抟财妻子眷属?若善男子,于彼善友,不起恶念,

即能究竟成就正觉,心华发明,照十万刹。」

───这个不是读「华」字,如「心华发明」、「华严经」,

应该读「花」字。

又如《妙法莲华经》,这个「华」字应该读作「花」字。

「善男子,彼善知识所证妙法,应离四病。云何四病,

一者作病,若复有人作如是言:『我于本心作种种行,

欲求圆觉。』彼圆觉性非作得故,说名为病。」

───这里要说说:密教法师的种种形式事相,

是让人看的;「让人看的」,这是一种毛病来的。

大众不要装模作样来皈依,岂知这就是「装模作样」的毛病。

若然装模作样,你就不应该皈依他,

于是就要用「止」字来破他。

所以这个「装模作样」的毛病即是引诱──即是叫他入来(门),

但若不教其般若波罗密多,是永远不能成佛的。

装模作样只是引诱,不能启发觉性,

所以不是种种动作都可以成圆觉。

这个「止」字,即是停止的意思。

「二者任病。若复有人作如是言:『我等今者不断生死,

不求涅槃。涅槃生死无起灭念,任彼一切随诸法性,欲求圆觉。』

彼圆觉性非任有故,说名为病。」

───有的呢,是「任」了、放任了、听其自然了。

这个圆觉性不是「任」可以成功的。怎样知道呢?

怎样知道一切法可以灭止呢?

(此句含糊不清,但大概是如此)作止任灭,灭除一切「任」。

然则「作」字是依个「止」字,

「止」字是依就它来互相为药──「作」字让「止」字来医治,「止」字即就医义。

「任」字就要「灭」字来医治、对治;

「灭」字是用「任」字来互相对治。

这四个毛病若执住,就不能够成功。

「三者止病。若复有人作如是言:

『我今自心永息诸念,得一切性寂然平等,欲求圆觉。』

彼圆觉性非止合故,说名为病。」

───止息一切妄念,即完毕。

「四者灭病,若复有人作如是言:

『我今永断一切烦恼,身心毕竟空无所有,何况根尘虚妄境界?

一切永寂,欲求圆觉。』彼圆觉性非寂相故,说名为病。」

───灭掉那些烦恼,然后无病。

「离四病者,则知清净,作是观者,名为正观,若他观者,

名为邪观。」

───《金刚经》与这部《圆觉经》最重要者即是讲四种心:

(一)广大心──所有一切众生之类,若卵生、

若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色、若有想、

若无想、若非有想若非无想,

如是四生九类一切众生悉皆普觉普救。这个广大心,

《圆觉经》与《金刚经》里都有讲,而且是只有这两部经讲的。

(二)第一心──我皆令入无余涅槃而灭度之。

即是令一切众生每一个都灭除烦恼而成佛,不生不灭。

(三)常 心──如是灭度无量无边众生,

实无众生得灭度者。如是灭度无量无边众生,

实在无一个众生可度──如果只是自性自度来讲,

则无一个众生可灭度。这个是常心,

即恢复自己的真实常如的意思。《圆觉经》里有讲,

不过字面不同。

(四)颠倒心──离开我相、人相、众生相、寿者相,

谓之不颠倒心。

「善男子,末世众生欲修行者,应当尽命供养善友,

事善知识,彼善知识欲来亲近,应断骄慢,若复远离,

应断瞋恨,现逆顺境,犹如虚空。」

───其实以现在来讲,有的是顺境的众生,

有的却是逆境的众生。

「了知身心毕竟平等,与诸众生同体无异,如是修行,

方入圆觉。」

───若以基本大德来讲,只有鸠摩罗什是逆境的众生。

鸠摩罗什是西域人,他来到中国要译经的时候,

娶了几个太太,他的弟子问:「为何我们不能娶妻,

而师父却要娶多妻?」鸠摩罗什命人取一把针及一碗醋来,

云:「看看你们有没有我的本领。」于是将针和醋吞下,

然后去沐浴。

沐浴时将针从毛孔完全逼出体外。

「如果能学我一样做法,就可以娶妻!」

所以逆顺,事亦逆顺,这是逆境里的众生;亦有顺境的众生。

「善男子,末世众生不得成道,

由有无始自他憎爱一切种子,故未解脱。」

───最重要是因为有无始以来自他憎爱一切种子,

所以不能解脱。

「若复有人观彼怨家,如己父母。」

─如果有人对于怨家,生平等心,犹如自己父母。

「心无有二,即除诸病。」

─即是平等心。

「于诸法中,自他憎爱,亦复如是。善男子,

末世众生欲求圆觉,应当发心,作如是言:

『尽于虚空一切众生,我皆令入究竟圆觉,于圆觉中,

无取觉者,除彼我人一切诸相。』如是发心,不堕邪见」

─于是与自己同样的,譬如一切众生之类,即是讲四个心,

只是文字不同(如《金刚经》所说):

「尽于虚空一切众生」,即是广大心。

「我皆令入究竟圆觉」,这是第一心。

「于圆觉中无取觉者,」是常心。

「除彼我人一切诸相」,

除我、人、众生、寿者相,是不颠倒心。

所以《圆觉经》与《金刚经》一样,都是以四个心为主。

大众要知道,很多法师都是不懂的。

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

「普觉汝当知,末世诸众生,欲求善知识,

应当求正见,心远二乘者。」

─这个「远」字不读远,应读「远」字的去音,如「院」。

所以阅读佛经,如果不懂得中国文学,

根本是不懂得它的解释。

「法中除四病,谓作止任灭。亲近无骄慢,远离无瞋恨。

见种种境界,心当生希有,还如佛出世。

不犯非律仪,戒根永清净。度一切众生,究竟入圆觉。

无彼我人相,当依正智慧,便得超邪见,证觉般涅槃。」

─「度一切众生」来讲这个是广大心,上次已讲过了;

「究竟入圆觉」是第一心;「无彼我人相」是不颠倒心。

这里是省了常心。

故弥勒菩萨有偈颂曰:「广大第一常,其心不颠倒,

利益深心住,此乘功德满!」

请记住此偈而修,就可以入圆觉果海了。

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

这位贤善首菩萨问:「世尊为我们开示不可思议的事;

这部大乘法──四乘共有,名字是什么呢?怎样奉持呢?

众生修习有什么功德呢?怎样使我作为护持经人,

将这部经流布至什么地方呢?」

这部经名「大方广圆觉陀罗尼」,「大方广」即是广;

「圆觉陀罗尼」即是圆满觉性的总持。

「亦名『修多罗了义』。」

亦名「了义经」。「修多罗」即是经典之义。

「大方广圆觉修多罗了义经」是一题双举者,上指诸经,

下指本经,必须双举,方显此经为诸经中了义经也。

「亦名『秘密王三昧』,亦名『如来决定境界』,

亦名『如来藏自性差别』,汝当奉持。」

怎样解释呢?

即是「大方广圆觉修多罗了义秘密王三昧陀罗尼」。

如果有人以七宝积满三千世界来布施,

都比不上闻这部经的一句义(一句的理解)。

「善男子,假使有人教百恒河沙众生得阿罗汉果,

不如有人宣说此经分别半偈」。

假使有人教导恒河沙众生证得阿罗汉果,

都不如有人讲这部经半句偈。

「善男子,若复有人闻此经名,信心不惑,

当知是人非于一佛、二佛种诸福慧,

如是乃至尽恒河沙一切佛所种诸善根,闻此经教。汝善男子,

当护末世是修行者,无令恶魔及诸外道恼其身心,令生退屈。」

所以如果有人闻过《圆觉经》的名字,这个人过去生生世世,

种过善根。善男子,你们应该保护这些众生,不要让恶魔侵扰。

尔时,会中有火首金刚、摧碎金刚、

尼蓝婆金刚等八万金刚并其眷属,即从座起,顶礼佛足,

右绕三匝,而白佛言:「世尊,若后末世一切众生,

有能持此决定大乘,我当守护,如护眼目。乃至道场所修行处,

我等金刚,自领徒众,晨夕守护,令不退转。」

当时有火首金刚、摧碎金刚、尼蓝婆金刚等八万金刚,

并其眷属,即从座起,顶礼佛足、右绕三匝──

即从前转右绕起,那里是前呢?

即是由佛之前──如果后世众生能够读这部经,

我们应当保护他们,犹如保护我们自己的眼目一样。

「其家乃至永无灾障,疫病销灭,财宝丰足,常不乏少。」

尔时大梵王、二十八天王,并须弥山王、护国天王等,

即从座起,顶礼佛足,右绕三匝而白佛言:

「世尊,我亦守护是持经者,常令安隐,心不退转。」。

欲界六天,每一层天都是长命的。

最起码的四天王天,天寿五百岁,一日夜等于人间五十年。

第二重忉利天,天寿一千岁,一日夜等于人间一百年。

第三重夜摩天,天寿二千岁,一日夜等于人间二百年。

第四重兜率天,天岁四千岁,一日夜等于人间四百年。

第五重化乐天,天岁八千岁,一日夜等于人间八百年。

最后第六重他化自在天,分为上下二层:

下层天即是基督教或天主教的天,天岁是一万六千岁,

一日夜等于人间一千六百年──即每上一层便加一倍,

由五十一直加上去;第六重天的上层,是回教天,

天寿三万二千岁,一日夜等于人间三千二百年。

第二色界四禅十八天,亦是很长寿。

第三无色界四空天,有四重天,都是很长寿的。

最后的非想非非想处天,

有八万大劫这么长──但是廿八天都有生死。

有天堂,地狱亦有;亦有饿死的,

因为天人酷爱清洁,所以饿死的很多。

尔时有大力鬼王,名吉槃荼,与十万鬼王,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,

而白佛言:「世尊,我亦守护是持经人,朝夕侍卫,令不退屈。

其人所居一由旬内,若有鬼神侵其境界,我当使其碎如微尘。」

───有鬼神侵犯修行者的境界,我当打碎它,化为微尘。

一旦发心修行,十方善神护持。

佛说此经已,

一切菩萨、天、龙、鬼神八部眷属,及诸天王、梵王等一切大众,

闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。吉祥圆满.。