1. 前言 : 先前看了不少站上前輩改前打竿的經驗, 發現除了手工之外, 最難以克服的部份就是導環的配置與吃角的關連性, 加上自己也缺把12呎的前打竿, 因此進行數值模擬

2. 使用材料 : 兩光牌12呎3-7調軟竿 x 1 (當初是看在只有98公克的份上買下去的), 750元

玻璃纖維竿尾 x 1(老闆說是日本製的), 50元

捲線器座 x 1, 75元

太平洋尾一Top(一包5個), 40元

太平洋小U型導環(一包4個), 70元

FUJI高腳珠 x 1, 50元

好友提供的中醫針炙用的針 x 8, 免費

兩光牌快乾膠 x 1, 15元

金蔥線 x 1(一捆100m), 80元

800號水砂紙 x 2, 工廠幹出來用的, 免費

游標卡尺 x 1, 工廠幹出來先借用的, 免費

總費用1,130元

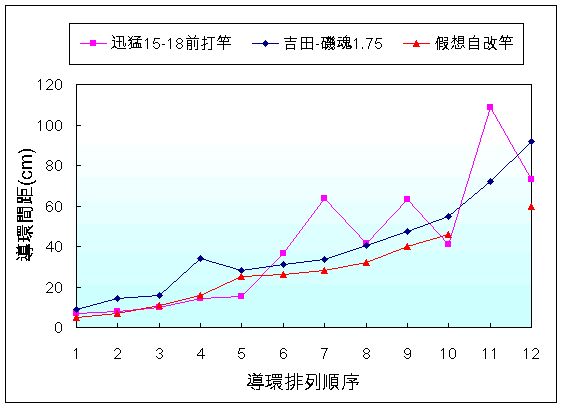

3. 研究內容 : 首先針對我手上的竿子做導環間距的分析, 很直接的可以看出來, 磯竿的配置會比前打竿好

整個曲線較為平滑, 於是我就針對預先要改的12尺竿子做間距排列,

基本上會比較傾向類似磯竿的排列

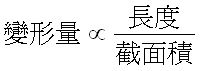

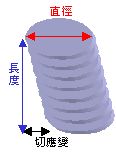

根據小弟N年以前唸書險險被當的材料力學, 對於材料的彈性變形有這樣的關係

這個意思就是說, 如果導環間距越大, 受力後彎曲的程度越大, 而竿子直徑越粗, 就越不容易彎曲,這個符合一般的推測, 彈性力學夠簡單明瞭吧 !! 搞不懂當初怎麼唸書的……XD

於是乎, 先拿著游標卡尺開始量測一些基本資料, 如下圖所示

比較要注意的是, 我的尾一是拿玻璃纖維磨出來的, 而玻璃纖維是實心的, 其他幾節都是空心的, 而截面積的算法是要扣掉空心的部份, 才是有效受力面積, 這個大家都應該會, 我就不多敘述 !!

跟著套上剛剛材料力學的公式, 把導環間距除以截面積, 可預估的變形量就出來了, 表中的顏色區塊表示為第幾節(比如說橘色的部份是尾一, 黃色的就是尾二了, 以此類推 !)

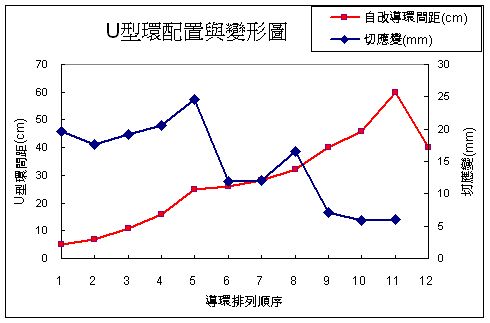

畫成大家容易看懂的圖, 很清楚的可以知道, 比較會有吃角可能的位置出現在尾一/尾二, 尾二/尾三的交接處(就是圖中藍色線的那兩個peak值), 嘗試著做調整把位置往後挪動, 結果發現當我把尾一最後一個U型環往後推的時候, 麻煩出現了, 因為尾二的前端內徑太小, 把第5點整個綁好後塞不進去, 只好調整回到先前的狀態, 而且還有點卡卡的, 看起來已經到了極限了 !

前置作業不算, 光是綁導環就花了快5個小時吧, 綁的我頭昏眼花, 手腳酸痛之後, 總算全部綁好而且上膠黏好之後, 才突然想到, 庫巴了, 忘記調整尾二/尾三的那個第8個點的位置了…….只能用慘來形容 ~~~~

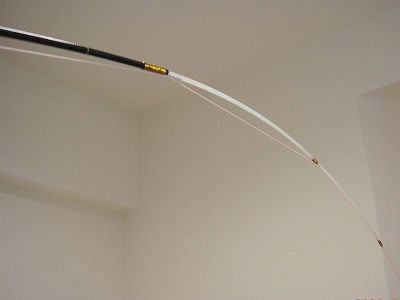

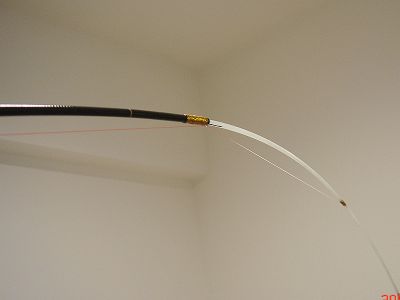

又過了40分鐘總算等到膠都乾了, 拿出我的兩光牌前打輪把線穿過去, 吊上裝滿水的600c.c寶特瓶進行測試….

果不其然…….吃角明顯的地方出現了, 而且就在我預估的位置上看到…….一邊看一邊譙, 喵的咧, 早知道估這麼準, 就該好好調整一下導環的配置, 把玻璃纖維尾一多磨細一點, 不就放的進去了, 更蠢的是第8個點明明知道有問題, 還傻傻的綁下去黏死……..囧rz

4. 結論 :

4. 結論 : 經過這樣的研究之後, 我們可以了解到, 吃角問題在一開始做導環配置時就可以避免的, 目前還沒有辦法將已經吃角的竿子改成不吃角, 等看看有沒有其他前輩研究 !

容易吃角的位置都發生在較細的尾一尾二, 至於後面較粗的部份影響沒那麼大, 所以自改前打竿導環配置的重點就擺在尾一尾二上

外徑不同粗細與長度的竿子, 導環配置不一定相同, 這點我們可以用材料力學加以驗證

要我再綁一次測試的話, 等這把竿子操斷再說啦, 喵的, 綁的頭暈眼花四肢無力

5. 野場測試 : 這個要等到我老婆生完小孩, 做完月子之後才能出門測試, 誰叫我當初答應她生小孩前後一個月不釣魚的, 沒辦法了 ~~~

6. 建議事項 : 建議大家拿著自己的竿子, 不管是買的還是改的, 驗證一下小弟理論的正確性 !!

有人能提供磨玻璃纖維尾一的好方法嗎 ?! 要磨的圓又要磨的平整(我指的是由粗到細的平滑度)實在很難, 小弟是先算好每隔多少距離該有多少外徑, 然後拿著游標卡尺一邊磨一邊量直徑, 光是磨尾一就用掉我3個小時, 真是夠累的啦…..

買的U型環和自己折的U型環還是有些差距, 不用錢的會比較粗一點, 所以會卡卡的, 尾一第4/5點我用的是太牌的U型環, 這樣勉強收的進去.....